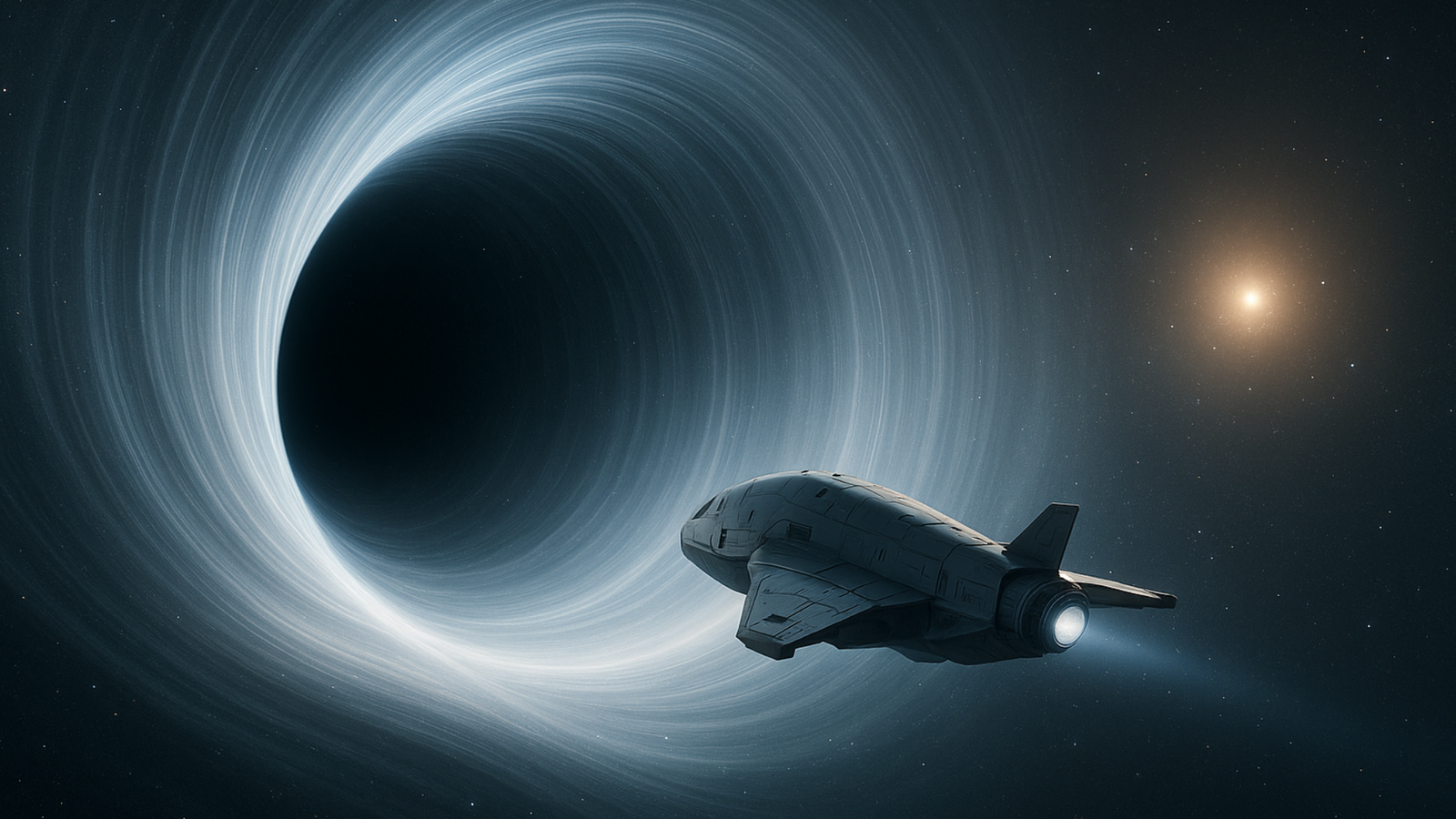

Imagen – Representación de Viaje Interestelar

Viajar más rápido que la luz es un sueño que ha alimentado generaciones de científicos, escritores y soñadores. Durante décadas fue una frontera inamovible: la relatividad de Einstein parecía dictar que ninguna nave, partícula o señal podría superar los 300 mil kilómetros por segundo que recorre la luz en el vacío. Ese límite condenaba a la humanidad a mirar las estrellas desde lejos.

Hasta que, en 1994, un físico mexicano cambió la conversación. Miguel Alcubierre, investigador formado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), propuso un modelo teórico que parecía salido de la ciencia ficción, pero basado en la física más sólida: curvar el espacio-tiempo alrededor de una nave para que, sin moverse dentro de él, pudiera “surfear” en una ola más rápida que la luz.

Su idea, bautizada como “métrica de Alcubierre”, no solo rompió la monotonía de los congresos académicos, sino que encendió la chispa de un debate científico que continúa hasta hoy.

El muro de Einstein

Para entender la trascendencia de Alcubierre hay que volver a principios del siglo XX. Albert Einstein demostró que el espacio y el tiempo forman un tejido flexible, y que la luz representa un límite absoluto de velocidad. Nada puede atravesar ese muro sin violar las leyes de la física.

Esto convierte a los viajes interestelares en un problema de escala: incluso si tuviéramos motores que alcanzaran la velocidad de la luz, un trayecto a Próxima Centauri —la estrella más cercana a nuestro sistema solar— tomaría más de cuatro años. A sistemas más lejanos, los tiempos se vuelven de siglos o milenios.

En la práctica, esto significa que la humanidad está atrapada en su vecindario cósmico. Colonizar Marte es posible; alcanzar otras estrellas, en cambio, parece fuera de nuestro alcance.

Una idea mexicana que desafió al cosmos

En ese contexto, la propuesta de Alcubierre fue revolucionaria. En lugar de intentar empujar una nave más allá de lo permitido, planteó manipular el propio espacio-tiempo. Su modelo describe una burbuja que contrae el espacio al frente y lo expande detrás, de modo que la nave se mantiene inmóvil dentro de esa burbuja mientras la ola de espacio la transporta.

La diferencia clave es que, en teoría, nada dentro de la burbuja viola la velocidad de la luz. El truco ocurre fuera, en la geometría del universo. Esa sutileza convirtió una fantasía de ciencia ficción en un tema digno de revistas académicas y simulaciones por computadora.

La noticia tuvo eco internacional, pero en México también se convirtió en motivo de orgullo. Un físico nacional estaba proponiendo una idea que, aunque todavía imposible de construir, abría la puerta a los viajes interestelares.

De la pizarra al laboratorio

Los primeros cálculos eran desalentadores. Para generar una burbuja de curvatura del tamaño de una nave, se necesitaría energía equivalente a la masa de Júpiter convertida en pura energía. Algo fuera del alcance de cualquier civilización.

Pero la física avanza. En los últimos veinte años, nuevas simulaciones han sugerido configuraciones más eficientes, que podrían reducir los requisitos energéticos. Incluso se ha planteado que materiales exóticos, con propiedades de energía negativa, podrían jugar un papel en este tipo de propulsión.

La NASA, a través de su Laboratorio de Propulsión Avanzada, ha explorado estas hipótesis con simulaciones matemáticas. Aunque no se ha construido ningún prototipo real, el hecho de que una agencia espacial dedique recursos a estudiar la métrica de Alcubierre habla de lo mucho que esta teoría ha calado en la imaginación científica.

Lo que ya se está construyendo

Mientras el warp sigue siendo un horizonte lejano, otros motores avanzan en paralelo.

- Fusión nuclear: busca reproducir en miniatura la energía del Sol. Si logra estabilizarse, permitiría viajes a Marte en semanas, en lugar de meses.

- Velas solares: estructuras gigantes impulsadas por la presión de la luz, capaces de acelerar sin consumir combustible. Algunas sondas experimentales ya han probado el concepto.

- Propulsión nuclear térmica: un viejo proyecto de los años sesenta que vuelve a cobrar interés, capaz de multiplicar la eficiencia de los cohetes químicos.

Estos desarrollos no reemplazan al warp, pero sí podrían ser la base tecnológica que prepare a la humanidad para una era de viajes interplanetarios mucho más rápidos.

Más allá de la física, una cuestión cultural

El motor warp no es solo un asunto técnico. Representa una manera distinta de pensar nuestro lugar en el cosmos. Hablar de viajar más allá de la luz implica repensar las escalas de tiempo, la posibilidad de colonizar sistemas estelares y el tipo de civilización que queremos ser.

La propuesta de Alcubierre conecta con la ciencia ficción que marcó generaciones: de Star Trek a Interstellar, las historias de naves atravesando galaxias son también metáforas de expansión y de esperanza. Lo sorprendente es que, gracias a un físico mexicano, esa metáfora se volvió una ecuación.

Lectura de fondo

El legado de una idea que aún es imposible

Hoy no existe un motor warp en construcción, ni siquiera un prototipo experimental. La métrica de Alcubierre sigue siendo un cálculo elegante en una pizarra. Pero su valor reside en otra parte: en ampliar los márgenes de lo pensable.

Cada vez que una nueva generación de físicos se topa con su modelo, recuerda que la ciencia no es solo acumulación de datos, sino también imaginación disciplinada. Que un mexicano haya introducido en el debate global una idea tan radical es un recordatorio de que la frontera del conocimiento no tiene pasaporte.

El futuro dirá si la humanidad logra algún día doblar el espacio-tiempo y viajar más allá de la luz. Mientras tanto, la propuesta de Alcubierre seguirá brillando como un faro intelectual que conecta México con el universo.